|

| Autoproduction / Culture libre / Économie non-marchande / Libertés / Recherche conviviale / Critique de la science économique / Critique de l'économie marchande alternative / De tout et de rien |

| La fabrique - Blog / Textes | |

| Blog sur l'économie non-marchande et la culture libre | |

| Le journal des espaces de gratuité ponctuels et éphémères / La revue de sociologie lo-fi / Le journal de la culture libre et du non-marchand / Les espaces de gratuité mobiles | |

| Nouvelles, analyses, réflexions en tous genre sur l'économie et la société non-marchande. |

Art marchandise et art libérateur : récits d'art gratuit

Auteurs : BenjaminGrassineau (voir aussi l'historique)

Date de création de l'article : 20-05-2023 21:50

Rubrique : Le journal de la culture libre et du non-marchand

Etat de la rédaction : finalisé

Droit de rédaction : ouvert

Licence : Licence culturelle non-marchande

Création de la page: 26 novembre 2023 / Dernière modification de la page: 09 avril 2024 / Propriétaire de la page: Benjamin Grassineau

Résumé : Confrontation entre deux modalités d'échange des activités artistiques.

Ce texte, davantage « poético-philosophique » que sociologique, prend appui sur des restitutions ethnographiques d'expérimentations d'Art Gratuit, qu'elles soient éphémères ou non.

Article publié une première fois en juin 2023 puis complété en novembre 2023.

|

Art marchandise et art libérateur

Le propos de cet article est de montrer qu’il existe une contradiction et une incompatibilité profonde entre « l'art » marchandise et l'art libérateur. Tandis que le premier prend la forme d’un outil manipulateur, qui n’a d’art que le nom puisqu’il s’agit avant toute chose d’une activité de domination culturelle, le second adopte le format de l’outil convivial et reflète – ou plutôt potentialise – une capacité profonde, une dimension indicible de l’être humain : le pouvoir de créer de façon parfois imprévue et inconsciente des formes culturelles libératrices.

Je définis l'« art » marchandise comme un système hiérarchisé d'activités et de biens culturels qui sont :

- « détachés » de leur environnement immédiat,

- conditionnés par une contrainte marchande normalisée (l'échange marchand standard),

- orientés vers la satisfaction d’une demande exogène, exprimée et/ou anticipée, avec la plus grande efficacité possible.

Je tire de cette définition deux propositions principales dont la démonstration est établie dans un autre article1.

Proposition 1. L'art, en se marchandisant, se professionnalise et se normalise.

Le lien entre ces différents processus s'explique par la subordination de l’art à une demande exogène2.

Proposition 2. L’art marchandise, en se professionnalisation et en se normalisant, participe au renforcement d'un système de domination culturelle.

De la proposition 2, on déduit que l’art marchandise ne peut jamais être émancipateur, ou libérateur. Au contraire, il s’agit d'un « outil » aliénant, manipulateur, au sens illichien du terme qui confisque et opprime la créativité et l'expression vernaculaires au profit d'une logique marchande, professionnelle et hiérarchique. Cette « forme culturelle », enserrée dans des logiques de Marché qui se manifestent concrètement par des comportements acquis, intégrés de vente ou des attitudes opportunistes de recherche de subventions, s'inscrit ainsi dans des processus de domination, d'assujettissement et de planification qui sont incompatibles avec la possibilité de créer, d'inventer et de produire quelque chose d'inconnu ; de faire émerger une forme culturelle qui reflète l'élan vital au sens bergsonien du terme ; c'est-à-dire la sensibilité artistique et créative qui nourrit la vie.

D’où la proposition suivante :

Proposition 3. L’activité artistique ne peut être réalisée à l’intérieur d’un système fondé exclusivement sur la modalité marchande de l’échange.

Cela s’explique par le fait que l’art ne peut jamais répondre à une commande, à une injonction exogène. Dès lors, l’« art » marchandise est un non-sens. Il ne s’agit jamais d’art, mais de la copie d’une activité artistique authentique ayant existé antérieurement à lui ; ou encore, d’un processus planifié d’innovation industrielle consistant à appliquer la créatique3 à la production d’un bien ou d’un service marchandisé. Alors certes, la copie peut être belle, l’innovation ingénieuse, mais il ne s’agit plus à proprement parler d’art. Il ne s’agit jamais du produit direct d’une activité « artistique ».

A l'opposé, l'art libérateur est imprévisible... et il est invendable ! Il confronte et associe des créations individuelles émanant de personnes qui sont en position symétrique et qui inventent, créent, transforment la matière selon leurs désirs et leurs convictions. C'est un échange non-marchand et consenti de singularités ; un processus sans cesse actualisé de partages gratuits et non institutionnalisés. Comme dans la « philosophie » situationniste4, cette forme artistique n'est pas « dissociée » de son environnement proche, de la situation dans laquelle elle prend corps. Elle se confond avec. Elle élabore sa forme et sa valeur à l’intérieur de celui-ci ; se fond dans toute sa complexité et dans ses multiples réalités. Enfin, il s'agit d'un art qui libère les corps et les esprits de l'oppression du quotidien et des systèmes, des processus et des espaces qui l'enchaînent. Entres autres raisons, parce qu'il est à minima, en tant que création libre de l'artiste, un acte de libération individuelle.

L'art gratuit est la forme spontanée de l’art libérateur. L'art nomade?, en réintroduisant la forme artistique dans l’échange, dans la circulation de l’œuvre et dans sa création, la libère. Il réintroduit l’imprévu, l’esthétique, dans un processus désormais parfaitement codifié, rationalisé et industrialisé.

Le local Sortez sans payer

Cette dimension libératrice est par exemple inhérente aux espaces de gratuité conviviaux, du moins ceux dans lesquels la dimension artistique prédomine. Je prends pour illustrer mon propos le local Sortez sans payer à Limoux (Aude). En apparence, on pourrait le confondre avec une boutique caritative. Mais il s'agit en réalité d'une idée mouvante, d'un concept qui cherche à s'ancrer dans le réel, quelque soit la forme qu'il adopte. En ce sens, il s'agit d'une expérimentation sociale, d'une transformation émotionnelle, esthétique et intentionnelle du réel. Soit donc, en raison de sa dimension créative, d’une œuvre d'art. Seulement, l'art porte non pas sur ce qui est échangé, mais sur la façon dont on échange, ou plutôt sur la façon dont on fait circuler les choses entre nous.

Réintroduisant l’art dans l’économie, cette action véhicule un puissant message politique :

« La pauvreté a pour origine une incapacité collective à transformer l'échange et notre représentation de l'échange. Car cette impuissance a pour conséquence de freiner la libre circulation des objets et des pensées. »

Lutter contre la pauvreté requiert donc de la repenser, de la reconsidérer, de la revaloriser en lui aménageant un espace de légitimation par la pratique. Il s'agit de l'appréhender comme un mode de vie respectable n'ayant pas de raison d'être « éliminée ». Nous ne pouvons que constater, en effet, qu'aujourd'hui, la pauvreté est injustement réduite à l'exclusion des personnes du système marchand. Ceci est la conséquence de la domination d'une vision marchande de la pauvreté : est pauvre celui qui n'a pas d'argent ou de patrimoine et ne peut par conséquent échanger selon la « modalité marchande de l'échange ».

Sauf qu'en raisonnant ainsi, d'une part, on reporte exclusivement sur les individus concernés l'origine de la pauvreté, alors même que celle-ci est en réalité une construction sociale ; d'autre part, on uniformise le critère d'évaluation de la pauvreté en négligeant le fait qu'il existe bien d'autres moyens de se procurer individuellement ou collectivement des ressources et, deuxième point, que le niveau de richesse repose en vérité sur une variable composite (capital culturel, social, économique, capacités individuelles, etc.). En fait, cette uniformisation et l'institutionnalisation de l'interdiction d'accéder aux ressources - pourtant abondantes - autrement que par la modalité d'échange marchand sont les vraies et uniques raisons de la pauvreté... Libérons les ressources de l'emprise du Marché et nous voilà à nouveau riche. Considérons que regarder une bûche se consumer lentement dans un feu de camp est la vraie source du bonheur, et n'importe qui peut être riche, sous réserve qu'on ne le prive pas de cette liberté qui devrait être considérée comme fondamentale qui est le droit faire un feu de camp dans la nature5. Mutualisons notre surplus d'usage par la gratuité et voilà l'abondance qui réapparaît. Ce qui crée la pénurie, c'est donc le Marché, et notamment, la fétichisation de la marchandise. Seule l'abondance est naturelle !

Pour intégrer de telles notions, il faut les pratiquer. L'expérience est le seul moyen de les assimiler véritablement. Pour libérer l'échange, le don, il faut les sortir concrètement de la pesanteur des représentations sécrétées par l'économie marchande. Les libérer du « je te dois ça ». Et le faire « vraiment ». C'est a dire réintroduire la création, de nouvelles formes artistiques libératrices, au cœur même de la vie quotidienne. Ne plus segmenter, par exemple, vie privée et vie professionnelle. Et c'est ici que la philosophie situationniste prend tout son sens. Elle appelle à créer de nouvelles situations où l'art est souverain et porte sur tous les éléments de la vie quotidienne6.

Il s'en suit que chacun est libre dans cet espace de s'enrichir de ce qu'il y trouve ou de ce qu'il y donne. A sa manière.

Un des effets les plus frappants de cette philosophie concrète est que l'argent n'y a guère plus de valeur qu'autre chose. Ainsi, paradoxalement, si quelqu’un a envie de donner 10 € pour le local parce que ça l'aide à se sentir libre, il peut le faire ! On ne l’interdit pas. Il fait comme il veut. Personne ne l'en empêchera ; personne ne les lui réclamera non plus. Il n’est obligé de rien. Il peut préserver son monde, sa bulle, sa propre perception de l’échange. Il se retrouve devant une toile rendue vierge, effacée des préjugés tenaces, des craintes, des appréhensions qui encerclent l’échange. Ensuite, libre à lui de l’explorer selon ses désirs. Libre à lui de créer un sens, une vision, une interprétation et une action émancipatrice correspondante. C’est à nouveau cette dimension artistique de l’action quotidienne qu’il s’agit d’explorer dans toute son épaisseur.

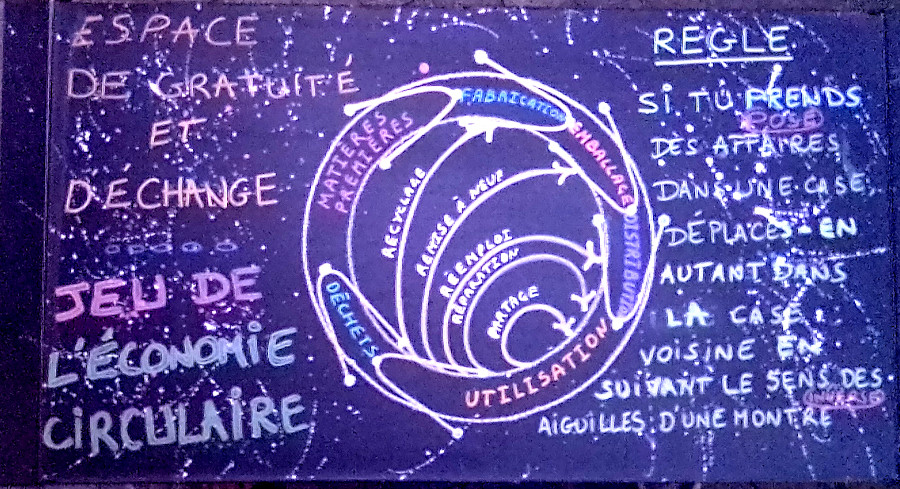

Un tableau-jeu-modèle d'économie circulaire

Je prends un autre exemple. Nous avons déposé, moi et Julia, un modeste espace de gratuité à vocation artistique, économique et politique, dans le quartier Télégraphe à Paris (20ème).

Commençons dans un premier temps par contextualiser cette action. L'installation est réalisée à partir d'un meuble carré récupéré dans la rue et en utilisant une boîte de marqueurs à l'eau achetée dans le commerce.

Vue de l'immeuble.

Elle est ensuite déposée sous un abri (juste devant un immeuble ayant une jolie architecture de type déconstructiviste). Initialement, il n'y avait guère de plans, hormis celui de réaliser un espace de gratuité de rue. L'inspiration est venue au fur et à mesure. Et, point intéressant, c'est la forme du meuble qui nous a inspiré la nature et la fonction de cette installation7.

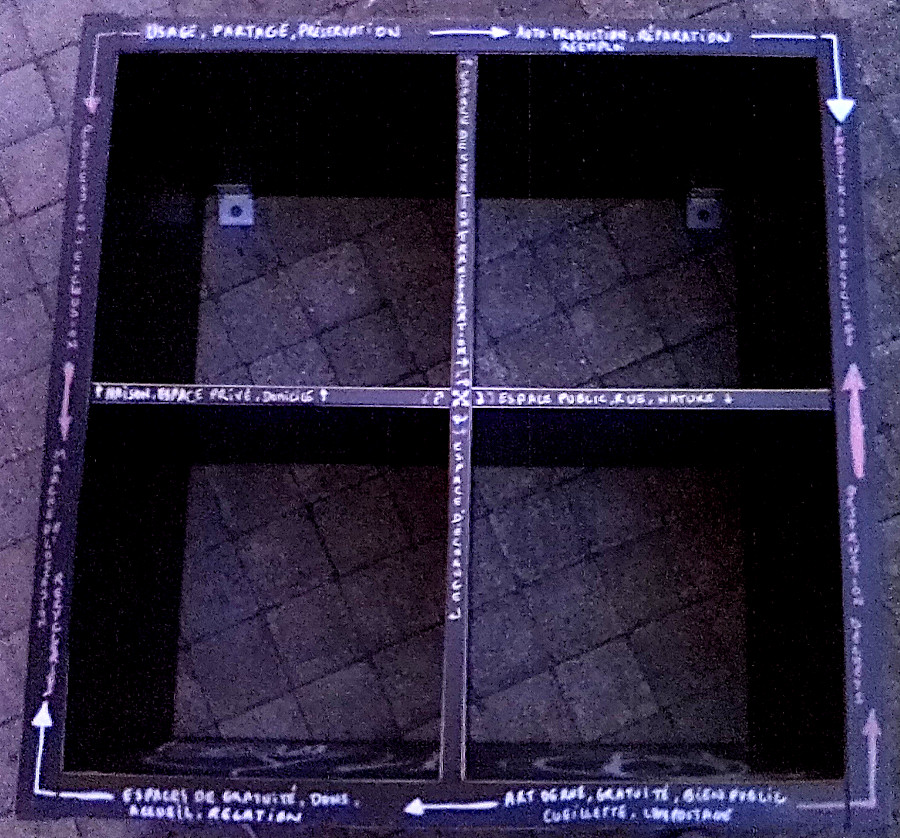

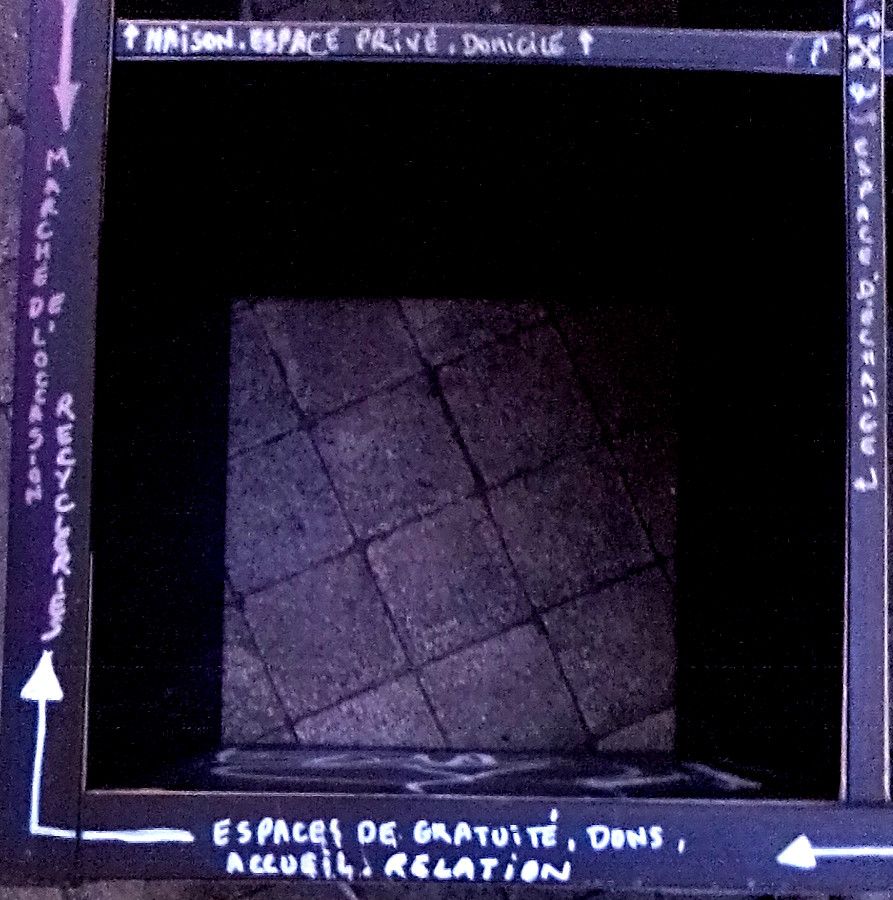

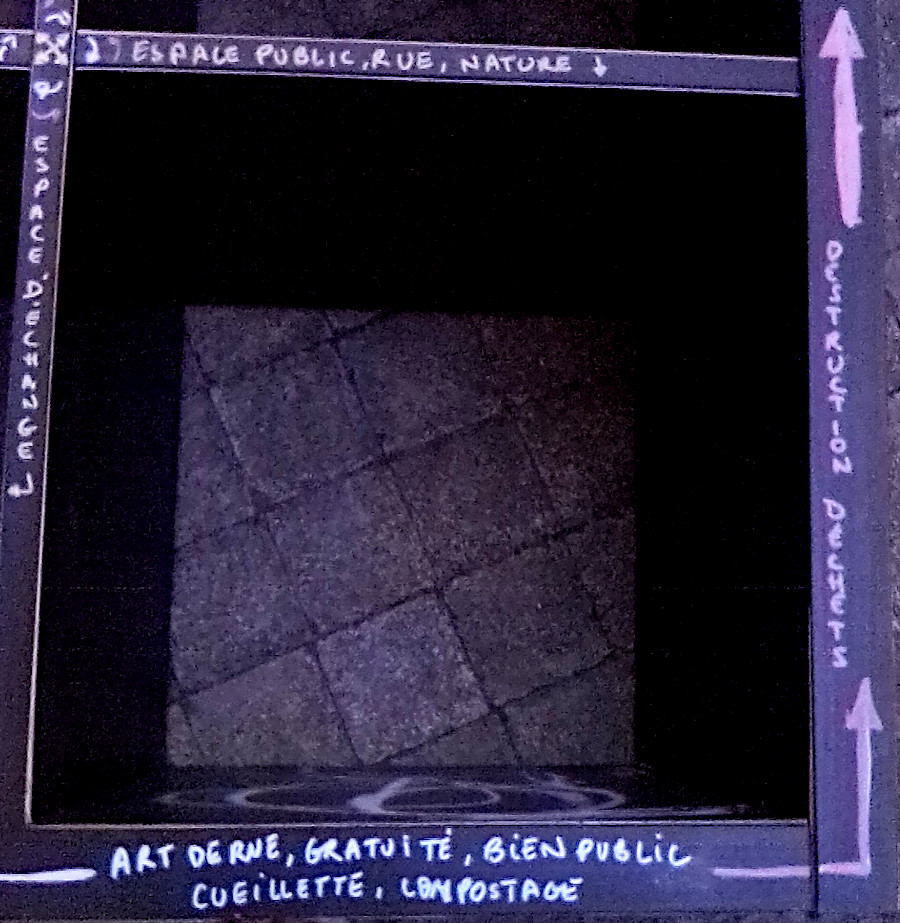

Vue du meuble.

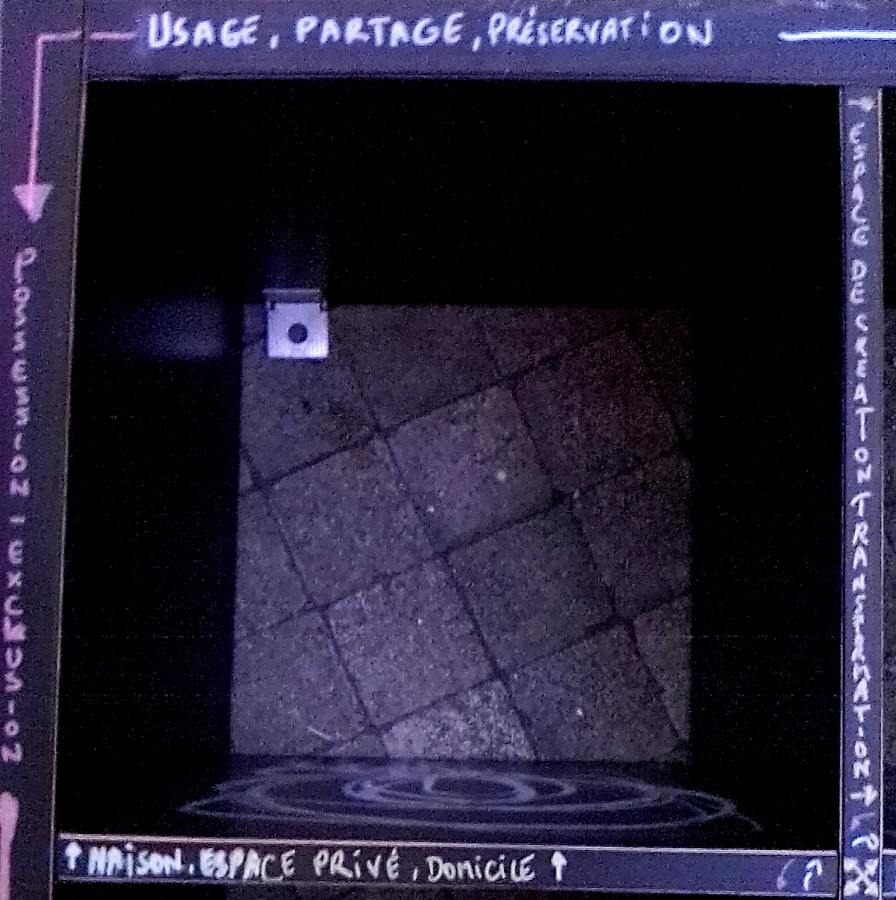

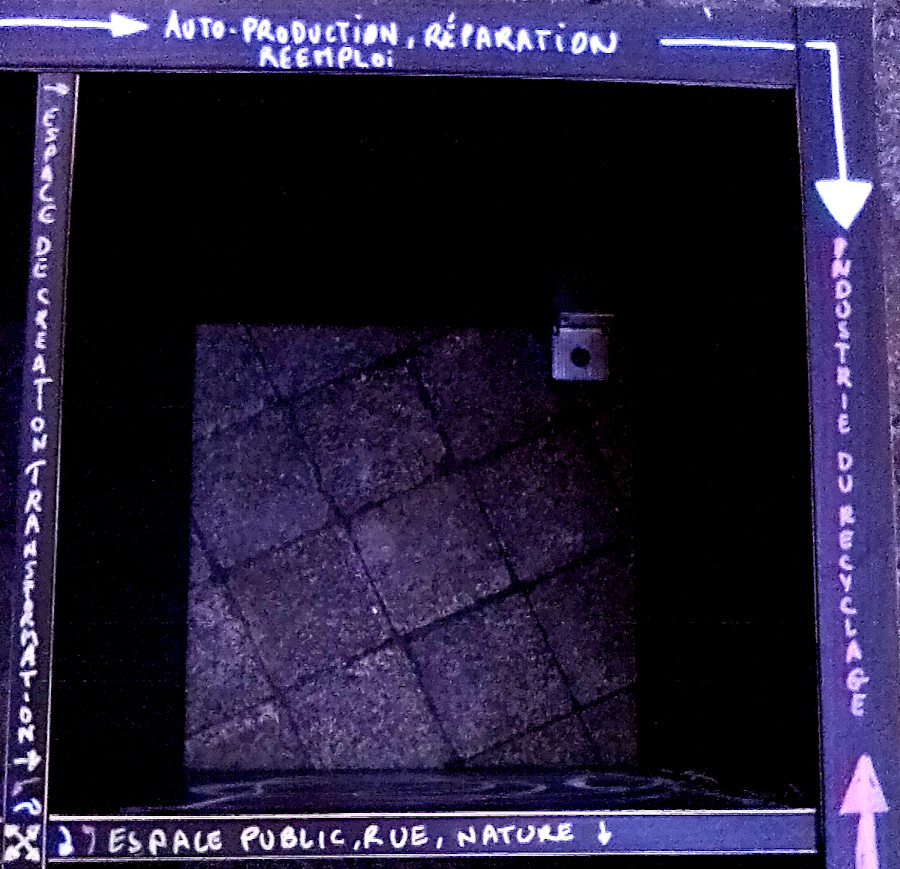

Projeté sur un plan, il consiste en un carré scindé en quatre carrés adjacents de surface équivalente. Soit donc la représentation d'un tableau. Chaque case représentant la variation d'un paramètre économique en fonction de l'espace et des processus afférents dans lesquels un objet est situé. Retenons à cet égard les deux paramètres suivants : 1) cycle de l'objet : changement d'état ou changement de statut, 2) type d'espace, privé ou public. Le tableau suivant laisse apparaître, sur la base de cette distinction, une alternative entre deux modèles d'économie circulaire : une économie circulaire marchande et une économie circulaire non-marchande.

| Espace privé (maison, domicile) / Usage / Exclusion, possession. | Espace de transformation (usine, garage, atelier) / Réparation / Service après-vente |

| Espace d'échange (magasin) / Don / Vente | Espace public (rue, nature) / Récupe, réemploi / Abandon, destruction |

|  |

|  |

Un agent économique pourrait, en théorie, en tant qu'acteur de l'économie dans laquelle il gravite, agir sur l'ensemble et la nature-même de ces espaces et de ces processus dans lesquels les objets circulent (ainsi que sur leurs interconnexions). En pratique, néanmoins, notre vie quotidienne est bornée par l'existence d'une structure déjà en place, normalisante, dont les éléments consistent en des espaces et des processus séparés et réglementés. Cet arrière-plan, cette structure spatiale et processuelle, délimite notre réalité quotidienne. Elle constitue notre univers tangible ; si familier qu'il en devient presque invisible. Notre choix se limite, dans la grande majorité des cas, au déplacement des objets d'un espace à un autre.

L'art libérateur constitue précisément un outil de conscientisation et de transformation de cette structure. L'installation vise ainsi à faire prendre conscience de l'existence de ces deux économies alternatives et de l'impact que peut avoir notre action économique. Elle est conçue de façon très simple pour lier entre elles deux actions économiques fondamentales : le transfert spatial d'un espace à un autre et le fait de donner et de prendre. Il est clair que ces deux actions économiques constituent la toile de fond de notre réalité quotidienne. Quand nous souhaitons nous débarrasser d'un objet qui nous encombre, nous le transférons dans une poubelle (par exemple), sans guère réfléchir aux conséquences de notre acte. Dans un sens, nous le donnons. Pourquoi ?

Toutes ces actions économiques sont le produit d'un apprentissage culturel profond qui est inscrit dans nos corps. Nous les accomplissons d'ailleurs, à l'âge adulte, de façon très machinale. Une des voies privilégiées de la conscientisation consiste alors à intervenir - directement ou non - dans cette sphère expérientielle. La pratique des espaces de gratuité vient confirmer la pertinence de cette approche. En effet, tant que l'on a pas expérimenté physiquement8 le fonctionnement d'un espace de gratuité, il est difficile d'en comprendre le sens, de vivre les sensations que procurent la pratique du don et de la récupe. Ce qui, en soit, n'est guère surprenant. La compréhension des règles d'un jeu n’est pleinement atteinte qu'à partir du moment où on commence à jouer. Il en va de même du plaisir de jouer. C'est d'ailleurs pour cette raison que l’on pratique des « exercices » lorsque l’on cherche à s'initier à un domaine quelconque.

Dans le cas présent, l'installation vise à mettre la personne face à un choix, en le symbolisant de façon très primaire par le sens de circulation (horaire ou anti-horaire). Lorsque la personne déplace dans un sens, elle contribue à nourrir une économie circulaire libérée, dans l'autre, elle contribue à renforcer une économie circulaire aliénante. Évidemment, cette représentation est très manichéenne. Mais elle pourrait être complétée ultérieurement par une réflexion plus développée. L'important, dans un premier temps est d'enclencher un mouvement de conscientisation que l'on peut décomposer ainsi : 1) la prise en compte de l'existence d'une alternative, 2) l'importance et les limites du déplacement des objets dans des espaces marqués par des processus typifiés et « déjà là », 3) la possibilité d'agir dans la transformation d'un espace de gratuité (en le rangeant, c'est à dire, in fine, en déplaçant les objets d'une case à une autre), donc, de prendre une part active dans une action économique, 4) l'imbrication du don (poser, prendre) et des processus de circulation d'un espace à un autre, 5) l'action en arrière-plan des règles d'échange qui viennent structurer l'économie.

Ces règles d'échange de l'espace de gratuité sont précisément celles qui peuvent potentiellement induire une transformation de la « représentation corporelle du choix politico-économique ». Elles sont inscrites sur le dessus de l’œuvre :

Règle du « tableau-modèle-jeu »

Si tu prends (poses) des affaires dans une cas, déplaces-en autant dans la case voisine en suivant le sens (inverse) des aiguilles d’une montre.

Pour finir, il importe de bien rappeler que l'installation présente une dimension économique fonctionnelle. Les boîtes à dons sont utiles « en tant que telles ». Cet aspect fait écho aux principes posés dans le cadre de la réflexion marxiste révolutionnaire, comme celle de Paulo Freire9 ; à savoir qu'il doit exister en permanence une dialectique entre l'action et la réflexion. Ici, la modélisation expérientielle, c'est à dire, la construction ou l'assimilation d'un concept par le corps, par sa manipulation « concrète », conduit à une réflexion sur la nature même de la consommation. Car in fine, l'archétype de la consommation ne se manifeste-t-il pas dans la possession corporelle d'un objet, suivie parfois de sa manipulation ou de son incorporation ; c'est à dire, par le déplacement de l'objet dans l'espace corporel ou dans notre espace proxémique immédiat, à l'intérieur de notre « enveloppe » proche. Cette concrétisation du concept (le déplacement des objets d'un espace à un autre) rejoint également la démarche pragmatiste de John Dewey10. C'est l'action, le travail vivant, la praxis libérée qui transforment notre représentation du réel, et par là-même, si l'on adopte une position constructiviste comme celle de Peter Berger et Thomas Luckmann11, notre réalité sociale.

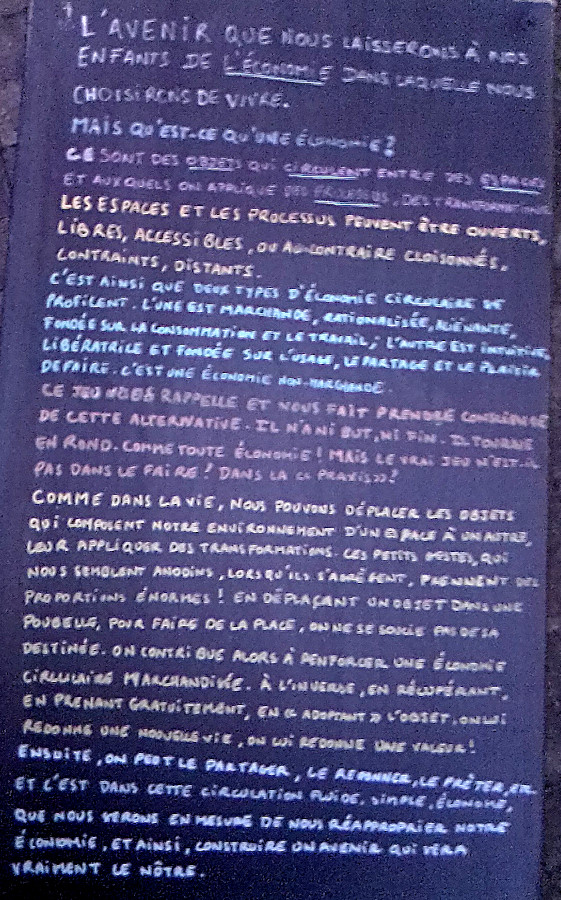

Un texte a été ajouté sur la face gauche de la boîte pour accompagner ce processus de « conscientisation corporelle12 ».

L’avenir que nous laisserons à nos enfants de l’économie dans laquelle nous choisirons de vivre.

L’avenir que nous laisserons à nos enfants de l’économie dans laquelle nous choisirons de vivre.Mais qu’est-ce qu’une économie ?

Ce sont des objets qui circulent entre des espaces et auxquels on applique des processus, des transformations.

Les espaces et les processus peuvent être ouverts, libres, accessibles, ou au contraire cloisonnés, contraints, distants.

C’est ainsi que deux types d’économie circulaire se profilent. L’une est marchande, rationalisée, aliénante, fondée sur la consommation marchande et le travail marchand. L’autre est intuitive, libératrice et fondée sur l’usage, le partage et le plaisir de faire. C’est une économie non-marchande.

Ce jeu nous rappelle et nous fait prendre conscience de cette alternative. Il n’a ni but, ni fin. Il tourne en rond. Comme toute économie ! Mais le vrai jeu n’est-il pas dans le faire ? Dans la « praxis » ?

Comme dans la vie, nous pouvons déplacer les objets qui composent notre environnement d’un espace à un autre, leur appliquer des transformations. Ces petits gestes qui nous semblent anodins, lorsqu’ils s’agrègent, prennent des proportions énormes ! En déplaçant un objet dans une poubelle, pour faire de la place, on ne se soucie pas de sa destinée. On contribue alors à renforcer une économie circulaire marchandisée. À l’inverse, en récupérant, en prenant gratuitement, en « adoptant » l’objet, on lui redonne une nouvelle vie ; on lui redonne une valeur !

Ensuite, on peut le partager, le redonner, le prêter, etc. Et c’est dans cette circulation fluide, simple, économie, que nous serons en mesure de nous réapproprier notre économie, et ainsi, construire un avenir que sera vraiment le nôtre.

Les carto-grati-parties

Fonction politique

À l’origine de mon travail de recherche autour de la gratuité, fortement inspiré de mon travail sociologique sur la culture libre, il y a l'envie qui commence à émerger à la fin des années 200013 de référencer tout ce qui est gratuit et qui pourrait potentiellement l’être ou le devenir. Dans l’objectif, non pas - car ce serait quelque peu totalitaire - de rendre tout gratuit, mais de construire une alternative au Marché qui rende possible la satisfaction des besoins sans être contraint par l’obligation d’achat ou par l’obligation de vendre (faire pour vendre ou vendre pour faire).

Il est important de bien comprendre, à cet égard qu’un tel programme ne vise pas à augmenter le volume des échanges non-marchands, mais à augmenter le volume des échanges non-marchands potentiellement réalisables. Par là, il s’agit d’accroître ce que j’appellerais le niveau de « disponibilité » des ressources non-marchandes. Entendons pour une personne ou un groupe de personnes, la possibilité de se procurer plus ou moins facilement et librement une ressource pour en faire usage (sans devoir verser une contre-partie).

De nombreux paramètres jouent sur ce niveau de disponibilité :

- la quantité de ressources réellement présentes dans l’environnement : pénurie, abondance ;

- la facilité avec laquelle on peut ou non en faire usage ;

- le niveau de liberté dans l’« accessibilité », par exemple : incertitude sur la possibilité de se saisir ou non librement de la ressource (faut-il effectuer une demande ?), incertitude sur le « statut » du bien (à donner, à vendre, inaliénable, etc.) ;

- d’autres paramètres physiques : localisation, distance, transportabilité, etc. ;

- le coût de reproductibilité ;

- le patrimoine individuel (ex : disposer d’un terrain à soi), l’existence de biens publics (ex : en bord de mer, pouvoir ramasser des coquillages gratuitement) ;

- l’existence de biens de substitution et la façon dont on se les représente (une variété bien précise de pommes sera faiblement disponible dans une zone géographique donnée tandis que les fruits seront largement disponibles) ;

- l’existence de « surplus d’usage », c’est à dire de biens non-utilisés, en repos, soit donc, disponibles à l’usage,

- etc.

En catégorisant sommairement, on pourrait, à partir de cette énumération, dégager quatre grandes familles de variables. Les trois premières sont exogènes, la quatrième est endogène.

- Les variables « physiques » correspondent à des paramètres « naturels » indépendants des personnes. Par exemple, une ressource est fortement disponible parce qu’elle est très abondante.

- Les variables « sociales » renvoient à ce qui résulte d’interactions sociales « en cours ». Par exemple, des groupes armés interdisent d’accéder à un terrain pétrolifère. Autre exemple, la présence de nombreux acquéreurs génère une rivalité d’usage et rend la ressource plus difficilement accessible.

- Les variables « institutionnelles » naissent de l’effet des institutions sur le réel : règles de droit, organisations qui gèrent une ressource (l’école par exemple). Il s’agit d’interactions sociales cristallisées. Pour en mesure l’effet, il faut se poser la question : « que permettent-elles ou rendent-elles impossibles ? ».

- Les variables « de capacité » désignent le pouvoir dont disposent une personne ou un groupe de personnes de faire usage de la ressources, en fonction des ressources matérielles et cognitives qui sont elles-même disponibles.

Cette catégorisation montre que le niveau de disponibilité n’est pas une donnée homogène au sein d’un groupe social. La crainte d’une sanction, par exemple, est plus ou moins forte en fonction du positionnement individuel vis à vis de l’institution. De même, il existe forcément une différence entre le niveau de disponibilité réel de la ressource et le niveau de disponibilité perçu et supposé qui dépend en particulier de la connaissance de notre environnement, des croyances que l’on se fait sur autrui, etc.

À ce niveau de réflexion, on peut établir trois hypothèses importantes.

Dans une société donnée :

Hypothèse 1. La quantité d’échange non-marchands effectifs et proposés croît avec le niveau de disponibilité des ressources.

Hypothèse 2. Le niveau de disponibilité des ressources croît avec la quantité et la variété des échanges non-marchands effectifs ou proposés.

Hypothèse 3. Le niveau de disponibilité perçu et supposé diffère du niveau de disponibilité réelle, en raison de l’influence des variables sociales, institutionnelles et de capacité. En particulier, les professions qui contrôle la production ou la distribution d’une ressource tendent à faire croire à leur usagers que la ressource est difficile d’accès.

En s’appuyant sur ces trois hypothèses, on peut construire un « programme » de libération globale qui aurait des implications au niveau individuel, « organisationnel » et macro-social.

Partons en effet d’un objectif de nature « politique », celui qui consiste à maximiser l’usage des ressources existantes. En vertu du l’hypothèse 1, il faut pour cela accroître la disponibilité de ces ressources. Or, pour ce faire, il faut, conformément à l’hypothèse 2, augmenter la quantité d’échanges non-marchands effectifs et proposés. Cela suppose d’introduire une hypothèse intermédiaire :

Hypothèse 4. Plus la variété des ressources facilement disponibles est grande, plus la quantité d’échanges non-marchands croît.

Comme il devient plus « facile » de se procurer des ressources en tous genres, la marchandisation d’une catégorie de ressources visant à proposer une contre-partie devient de moins en moins indispensable.

C’est ce processus – certes théorique – de libération globale qui est recherché d’un point de vue politique et artistique – les deux dimensions étant indissociables. En vertu, de l’hypothèse 3, nous voyons qu’à un niveau de ressources existantes qui demeurerait stable (ce qui est un objectif louable car il permet la réduction du travail marchandisé alloué à la production des ressources), il faut agir sur des variables de capacité ou des variables sociales, comme la capacité de localisation qui améliore l’optimisation sociale du surplus d’usage. Il est ainsi tout à fait réaliste de supposer que l’augmentation de ce niveau de disponibilité passe d’abord par la capacité des potentiels usagers ou acquéreurs à les localiser. Trivialement, on notera ainsi qu’un objet égaré ne peut être mobilisé pour être utilisé ! Et c’est bien souvent une des causes qui nous pousse à en racheter un du même type.

Mise en oeuvre

Revenons, sur la base de cette analyse, à la cartographie participative de la gratuité. Il serait tentant de ne voir, dans ce type d’actions qu’un simple travail de cartographie passive, qu’une activité « technique » et liée à l’économie numérique consistant à enregistrer la localisation d’espaces de gratuité. En réalité cette activité est bien plus riche et complexe !

Tout d’abord, il importe de bien noter qu’il existe une forte indétermination sur les modalités de déplacement. Quels chemins emprunter ? Comment ? Avec quels moyens de locomotion ? Selon quelles règles ? Cela pourrait sembler trivial. Pourtant, l’absence de règles à priori qui guide le mouvement ouvre la possibilité de construire une esthétique dans l’indétermination à priori du parcours. Au même titre qu’un pianiste improvisant laisse courir ses doigts sur le piano sans vraiment savoir ce qu’il jouera, l’absence de partitions, ici de géographie planifiée du parcours, laisse le promeneur aller à la dérive ; ou, pourquoi pas, le laisse créer ses propres règles du jeu. Prenons un exemple, il peut se déplacer aléatoirement en tirant à pile ou face à chaque fois qu’il arrive à un croisement. Un peu comme un objet nomade, son parcours peut alors obéir à une règle de circulation pouvant faire l’objet d’un travail de création, voire d’une investigation artistique.

Cette dimension artistique du voyage gagne à être fixée sur un support photographique ou une vidéo ; ou bien, pourquoi pas, à être mise en relation avec un support cartographique numérique ; ou encore, à être mise en relation avec des variables comme la quantité d’espaces de gratuité répertoriés. Sur ce dernier point, pour revenir à notre analyse introductive, il se pourrait en effet que la perception de la gratuité, le « niveau de disponibilité ressenti », dépende de paramètres tels que le type de déplacements, et plus généralement, l’état d’esprit, la configuration mentale dans laquelle on se trouve au moment où on recherche – dans un lieu qu’on découvre peut-être pour la première fois, ou bien qu’on redécouvre – des « indices de gratuité ». C’est ainsi que la perception de cette disponibilité peut être aiguisée, voire modelée, au fur et à mesure qu’on observe le réel d’une certaine manière, c’est à dire, en construisant une « esthétique de la gratuité ».

Cette transformation du réel opère donc sur plusieurs plans.

Elle est tout d’abord une transformation de la perception qu’on s’en fait. La représentation du gratuit est modifiée à travers le regard qui se transforme au fil de la déambulation, qu’elle soit sauvage ou régulée. À travers ce processus, certains freins s’estompent. Les représentations du possible se modifient. Et pourquoi, se demande-t-on, ne pas installer une zone de gratuité sous ce pont ? C’est aussi une transformation de l’information disponible, du moins si elle est collectée et restituée pendant la cartographie ou ultérieurement. On rejoint ici le concept d’art de rue fonctionnel. La performance de rue, qui consiste dans notre exemple à créer un circuit alternatif, une autre manière d’arpenter l’espace, et éventuellement de le mettre en scène, trouve une fonction politique et pratique, à savoir, contribuer à l’accroissement de l’économie non-marchande et donc indirectement, œuvrer à la dynamique politique de libération globale.

Enfin, la performance peut se doubler d’une action directe sur le réel, avec, notamment, la construction et la pose d’espaces de gratuité de rue. Ces espaces peuvent être réels ou virtuels. J’avais tenté, au début des années 2010, de « théoriser » cette idée en parlant, si mes souvenirs sont bons, d’objets ou d’espace de gratuité platoniques ! Platonique, car l’espace de gratuité n’existe pas en tant que tel ! Du moins pas encore. C’est d’abord une idée, une suggestion, un objet idéel, qui pourrait éventuellement se « matérialiser ». Et il pourrait d’ailleurs aussi le faire, virtuellement parlant, en s’appuyant sur des outils de réalité augmentée. En pratique, il s’agit par exemple de repérer un lieu bien abrité convenant à la mise en place d’un espace de gratuité de rue. Un symbole, sous forme d’un pochoir, peut alors y être apposé, incitant d’éventuels contributeurs à venir l’utiliser.

Dans l’une des dernières carto-grati-parties que j’ai réalisée, en compagnie d’un contributeur du local Sortez sans payer à Limoux, nous avons installé un étendoir gratuit le long de la rivière. Point intéressant, nous l’avons établi en tenant compte de la présence d’anciens séchoirs publics. Leur usage était sans doute gratuit, mais l’information demanderait à être vérifiée. L’occasion en tous les cas de redécouvrir ces outils mutualisés qui ont de nos jours perdu leur fonction première et de les « réactiver ».

Ici, un point intéressant est que nous avions exhumé une initiative non-marchande égarée dans les limbes de l’oubli ! C’est peut-être aussi une des fonctions insoupçonnée du voyage non-marchand : le voyageur qui se meut dans l’espace connecte et rapproche des espaces géographiques dissemblables, étrangers, mais aussi des temporalités, des périodes qui bien souvent s’ignorent, se chevauchent sans jamais s’atteindre. La dynamique « statutaire » des « objets » et des choses, sur le long terme, c’est à dire le passage d’un « état de proposition d’échange » et de « modalité d’appropriation », est en partie révélée par cette « dérive » du voyageur qui construit, à l’instar d’un critique d’art, des associations et des oppositions entre des éléments du réel qui, sans lui, seraient demeurés parfaitement inertes.

La clé du libre

L’idée de faire une clé du libre n’est pas nouvelle, puisqu’elle m’était venue au Café Citoyen de Lille où nous avions réalisé notre premier espace de gratuité permanent en 2010. Dans la perspective qui m’animait, et qui continue à m’animer, je voulais étendre le principe de l’échange non-marchand à tout ce qui existe, activités et biens, en le faisant sous toutes les formes possibles et imaginables ! Il me semblait alors normal de proposer des biens immatériels en libre accès. J’avais commencé à le faire au départ sous la forme d’un disque dur en libre-accès. Mais nous avons dû déménager l’espace de gratuité et l’idée a mis du temps à se concrétiser à nouveau. De plus, si au fil du temps, j’en ai installé régulièrement dans les espaces de gratuité que je créais, elles se sont faites voler régulièrement !

En outre, peu après 2010, sont apparus parallèlement des dispositifs surfant sur cette idée, comme les dead drops, la framakey, les pirate box, etc. Des formes révolutionnaires et fort intéressantes mais, bien souvent, dépourvues de toute dimension artistique. Ce qui a sans doute contribué à précipiter certaines d’entre elles vers une relative disparition.

Supposons que cette explication soit la bonne. Comment, alors, introduire la dimension artistique dans un objet qui, de par sa fonction, semble avant tout destiné à des geeks familiarisés avec les problématiques de la sécurité informatique ?

C’est là précisément tout l’enjeu de produire de la démarchandisation, de libérer des objets, en s’appuyant sur une stratégie d’« artification ». Là où l’objet semble fade, dépourvu de beauté et de singularité, et par là-même enclin à s’effacer au profit de la marchandise standardisée qu’il va accueillir (ou qu’il va devenir), l’artification le personnalise. Elle le rend, dans un sens, impropre à la vente ou à l’acquisition visant à la revente (sans doute une des causes fréquentes des vols de clés du libre !). D’une manière générale, l’observation tend à montrer que l’objet personnalisé perd de sa valeur marchande, voire, de sa valeur de possession (il rebute les collectionneurs !). Il peut aussi perdre, en allant encore davantage en profondeur dans le processus de libération, la valeur qu’il acquiert au sein d’un système concurrentiel structuré par des classements hiérarchiques. Comme un sport, un jeu, où, en définitive, chaque joueur ne trouve plus de sens au sein de l’activité qu’il réalise qu’en fonction de ces classements.

Il ne s’agit bien sûr pas d’une recette infaillible. L’effet protecteur escompté peut ne pas se produire ; et, deuxième point, l’art singulier peut aussi être marchandisé s’il est happé dans le marché de l’art contemporain.

Je m’en tiendrais alors à un propos sans doute un peu naïf, mais ne peut-on pas espérer que l’art qui reflète le travail humain dans toute sa poésie, dans toute sa profondeur, invite au respect ? Certes, cela devient un vœux pieux dès que la valeur marchande de l’objet croît (ou que la valeur d’usage est fortement liée à la possession individuelle) au point d’effacer cette sacralité ordinaire. Néanmoins, rien n’empêche de rêver… Après tout, ce qui vaut pour une œuvre d’art ne vaut pas forcément pour les autres. La non-reproductibilité de l’art ne permet-elle pas justement d’imaginer qu’une œuvre, si elle plaît, imprimera sur l’objet, sur le support, même si c’est ponctuellement, une « aura » (plus spécifiquement une relation émotionnelle) qui incitera à des comportements plus « respectueux » ?

Cette fonction de l’art serait à explorer. Mais encore faudrait-il savoir comment l’art peut s’inviter dans une clé du libre ? Il y a au moins deux pistes qui gagnent à être explorées. La première consiste à artifier le contenant, soit la clé proprement dite ; l’autre, à artifier le système de fichiers, en inventant, par exemple, des classifications artistiques des fichiers, ou en renommant les fichiers. Cette poétique du fichier et du dossier peut sembler un peu vaine... Et pourtant, elle pourrait laisser place à toute sorte de fantaisie et ouvrir des combinaisons infinies où l’imagination peut s’envoler librement. À vrai dire, c’est même une activité artistique qu’il nous faudrait pratiquer plus souvent, car ce faisant, en plus de l’aspect ludique indéniable qu’elle présente, nous remettrions en question les fondements mêmes des règles qui figent la réalité dans laquelle nous sommes bien souvent prisonniers. Au même titre que les objets nomades constituent une façon de réinvestir l’échange, la circulation des choses entre nous, pour le modeler, le modifier, et par là-même, l’extraire de cette gangue normative qui le paralyse, s’interroger sur les classifications qui nous gouvernent, en inventer de nouvelles, en s’inspirant, par exemple, de la littérature sous contrainte, peut s’avérer être une façon inattendue de changer en profondeur nos représentations du monde. Et on rejoint en cela parfaitement, la fonction libératrice de l’art dont il a été jusqu’ici question.

Les gratiféri’arts

Mais l’art peut-il être libérateur sans être lui même libre ? Si l’on souhaite répondre correctement à cette question, il faut tout d’abord s’entendre sur une définition de l’art libre.

S’il s’agit de la dimension immatérielle de l’art, cette question a été en partie résolue par les libristes. Un œuvre d’art est libre si l’on peut légalement reproduire, diffuser et modifier le « modèle » qui la sous-tend.

Dans une grande majorité des cas, cette définition s’avère satisfaisante. Cependant, elle pêche sur deux points.

- Le niveau de pouvoir, qui définit le niveau de « liberté », correspond à une capacité formelle et non une capacité réelle. Cette difficulté est en partie prise en compte dans certaines licences, mais elle reste dans l’ensemble assez peu explorée.

- La liberté ne concerne que le bien immatériel en tant que produit fini. Exit l’œuvre d’art en tant que support matériel ainsi que l’activité matérielle de conception, de création et de diffusion de l’œuvre d’art, et le « modèle » de cette activité. En ce qui concerne le software, cette question ne s’est longtemps pas posée de façon trop prégnante, car la simple mise à disposition au public des codes-sources suffisait, sauf exception (code-source rendu illisible par exemple), à garantir ces libertés liées au process qui entourent l’œuvre proprement dite. Le code-source comprend en effet de nombreuses informations intrinsèques sur ces processus et, par ailleurs, sa duplication est peu coûteuse.

Mais il n’en va pas de même pour une œuvre d’art dans laquelle on accède exclusivement, dans le meilleur des cas, au produit fini. Peut-on alors la considérer comme libre s’il est matériellement impossible de l’étudier, de la modifier, de la produire et de la diffuser ?

Que les droits liés à l’œuvre finalisée soient sous licence de libre diffusion est certes une avancée notable, puisque c’est alors tout un champ de pratiques potentiellement réprimées qui échappent aux griffes de l’économie marchande. Pour autant, l’œuvre en tant que telle, et potentiellement l’ensemble des mécanismes qui en déterminent l’usage et la circulation, demeurent désespérément figés, captifs d’un modèle sclérosé de circulation et d’échange qui est hérité de l’économie marchande la plus primaire. Le modèle des enchères ou des galeries fait des œuvres d’art des marchandises-esclaves ou des marchandises-spéculatives, susceptibles d’être revendues comme de vulgaires biens de consommation courante.

La gratiféri’art vise à contrer cette marchandisation de l’art en réintroduisant une dimension artistique libératrice qui permet d’accroître notre pouvoir de créer de nouvelles formes d’échange. Ainsi, l’art de l’échange appliqué à l’art, recrée de la fluidité dans les processus de circulation, de production et de transformation des œuvres d’art.

Dans une gratiféri’art, chacun est invité à déposer des œuvres d’art, que ce soit les siennes ou non, et à déterminer comment il souhaite les faire circuler gratuitement : règles d’échange, règles d’usage et règles de circulation. Il peut également choisir, le cas échéant, une licence de libre diffusion qui concernera les droits d’auteur qui leur sont rattachés. Il est à noter que ceci n’est généralement pas possible pour des œuvres d’art récupérés dont on ignore le plus souvent l’auteur.

J’ai commencé à organiser des gratiféri’art à Puivert dès 2016. Il s’agissait alors, entre autres, de trouver un moyen de faire circuler des œuvres d’art qui arrivaient en grand nombre dans le magasin gratuit. J’avais pris l’habitude d’en transformer certaines en tableaux nomades, dans la continuité de ce que j’avais entrepris de faire en 2010 à Lille. Mais en les regroupant toutes au même endroit, et en appliquant à l’espace qui les accueillait la forme de l’outil convivial telle qu’elle est pratiquée dans les communautés du libre, j’espérais donner plus de visibilité au concept et en démontrer la pertinence économique. Sans surprise, étant donné le contexte rural dans lequel il tentait de s’enraciner, l’évènement n’eut guère de retentissement. Lors du « vernissage », quelques personnes vinrent visiter l’exposition, par simple curiosité, mais il y eut peu d’utilisateurs. Même ultérieurement, alors même que l’exposition demeura sur place un bon moment. J’ajoute à ce constat qu’il est extrêmement difficile de trouver des artistes, mêmes quand ils sont amateurs, prêts à s’engager dans cette démarche. Concrètement, je n’en ai trouvé que trois qui se sont réellement investis et quelques autres (moins de cinq je pense) qui ont bien voulu faire l’expérience avec une ou deux de leurs œuvres. Je précise toutefois que je n’ai jamais entrepris un démarchage systématique .

Quoi qu’il en soit, voici l’annonce qui en fut faite :

A partir du 02 novembre 2016 à Puivert (Occitanie) est organisée une exposition ouverte d'art libre et gratuit (Gratiféri'Art) à la maison non marchande de Puivert.

En gros, voici le fonctionnement. C'est une exposition :

- Ouverte. Chacun peut y déposer des œuvres artistiques (tableau, vidéo, musique, tricot, texte, artisanat, etc.) pour enrichir l'exposition. L'accès à l'exposition est libre et gratuit. Il n'est pas nécessaire de prendre pour donner, et vice-versa.

- D'art libre. De nombreuses œuvres originales sont disponibles sous licence libre (ou proche). Chacun peut alors librement modifier, reproduire, utiliser et partager les œuvres.

- D'art gratuit. L'auteur d'une œuvre, ou celui qui la libère, la rend gratuitement disponible en la proposant pendant l'exposition :

A regarder / A donner / A prêter / A faire circuler / A modifier

Une option est obligatoire, mais des combinaisons sont possibles.

Une fiche numérique de chaque œuvre est disponible sur Internet afin de suivre et renseigner son parcours et permettre à l'artiste, s'il le souhaite, de recevoir des donations.

Plus d'infos ici : nonmarchand.org/pmwiki/Agenda/20161006063705

Tout artiste qui le souhaite peut envoyer une ou plusieurs de ses oeuvres (musique, texte, vidéos, tableaux) à l'adresse suivante pour qu'elles soient exposées : Maison non marchande de Puivert, 12 rue du barry du lion, 11230 Puivert

Le concept est simple et fonctionne.

Il peut toutefois être complexifié. Par exemple, en rajoutant des conditions de circulation plus élaborées, en inscrivant les personnes qui prennent des œuvres sur une liste, en organisation l’exposition de telle sorte que le lien entre les différentes œuvres n’est pas la proximité géographique immédiate mais un autre critère, etc. De ce point de vue, le champ d’investigation artistique est potentiellement immense. Infini peut-être ! Car le champ des possibles ouvert par la libération de l’œuvre dans un système d’échange non-marchand est lui-même sans véritables limites. Comprenons bien, à cet égard, que cette recherche créative devient partie intégrante de l’œuvre. L’œuvre est ré-absorbée par la situation vécue, par la dynamique, le processus d’échange - voire de transformation dans le cadre de tableaux mutants (devant être transformés avant chaque circulation).

Certes, cette démarche présente aussi des inconvénients.

Tout d'abord, sous certaines conditions de circulation mentionnées sur l’œuvre (ou non) l’acquéreur d’une œuvre doit tirer une croix sur sa valeur marchande. En réalité, c’est plus complexe. D’abord parce que la condition de circulation gratuite peut ne pas être respectée. La règle est purement incitative. Ensuite, même s’il respecte les conditions de circulation, rien n’interdit au détenteur de l’œuvre d’art d’en tirer profit durant le laps de temps où il l’héberge ! Enfin, on peut imaginer des conditions de circulation finies, qui n’obligent qu’à un nombre limité de transferts.

Un autre inconvénient est que l’artiste, en se pliant au principe de l’économie non-marchande, c’est à dire, une économie où les échanges se font sans obligation de contre-partie, devrait en théorie abandonner tout espoir de rémunération. En réalité non. Car sur chaque fiche numérique, ou au dos du tableau qui va circuler, il peut glisser un appel à contribution. Ce faisant, il peut espérer une rémunération fondée sur l’économie du don, et non sur l’économie marchande. Qui plus est, il peut proposer des services payant liées à son œuvre. Des modèles économiques restent à cet endroit à inventer.

Pour présenter le dernier inconvénient, je ferais remarquer que l’œuvre d’art, dans une gratiféri’art, est d’une certaine manière « libérée ». Cet aspect me semble important du point de vue du droit des objets. La source régulative est en effet déportée sur l’objet lui-même et non plus sur les personnes privées ou morales qui le détiennent. Les implications de cette inversion du rapport entre l’objet et l’humain sont très profondes. Car celle-ci ramène l’objet à une existence « autonome » - bien qu’il puisse avoir besoin de l’être humain pour se déplacer ! C’est l’objet qui sécrète sa propre règle ! Naturellement, il n’en a pas pour autant une âme ! Pas plus que les êtres humains... Mais par ce regain d’autonomie, il est d’une certaine manière « affranchi » et par là-même, on pourrait dire qu’il recouvre une certaine « dignité ». Tout comme les objets sacrés.

Cependant, revers de la médaille, le tableau nomade est - probablement - confronté à deux risques.

- La quantité de transferts d’usage augmentant (au moins en théorie), il risque d’être dégradé ou perdu plus rapidement. Ce n’est sans doute pas le cas de tous les objets. Certains supportent très bien le transport et d’autres gagnent à passer de main en main, surtout s’ils sont à chaque fois « bichonnés » et remis en état !

- Le statut d’appropriation de l’objet (propriété privée) ainsi que son statut d’échange potentiel marchand (pouvant être vendu) pourraient constituer, en dépit de leurs défauts une certaine garantie en ce qui concerne la continuité de l’état de l’objet. On prend soin de ce que l’on possède ou de ce que l’on peut revendre ou encore, de ce que l’on pourra utiliser à l’avenir. Mais à nouveau (voir ci-dessus la clé du libre), si ce désavantage est réel, il peut largement être compensé par la composante artistique et créative qui est réinjectée dans le processus d’échange. Le jeu constitue ici le potentiel générant qui doit mobiliser le détenteur temporaire de l’œuvre. Mais ne risque-t-on pas ainsi de recréer une contrainte ? Puisque la modalité d’échange devrait alors être conçue de façon à maximiser la quantité de transferts.

Cette dernière question nous ramène à la dimension libératrice de l’art gratuit et nomade. Pourquoi réintroduire une contrainte serait-il libérateur ? De plus, il faut bien admettre que pour un militant sérieux, la circulation d’une œuvre libérée paraît quelque peu futile, au regard d’autres causes plus nobles, comme l’égalité économique

Conclusion

Pour répondre à ces objections, il nous faut élargir l’analyse.

Il apparaît alors que la dimension libératrice de l’art non-marchand ne réside pas dans l’absence de contraintes, mais dans la désacralisation. Plus précisément, dans la désacralisation de l’échange et par inclusion, dans la désacralisation de l’œuvre sur lequel s’applique cet échange. En effet, qu’est-ce que le sacré ? Est sacré ce qui émane de la sphère de l’invisible, ce qui est ineffable, mais également, ce qui est incorporel, ce que l’on ne peut toucher. Qu’il soit intangible ou en perpétuel mouvement, mû par des forces elles-mêmes invisibles, le sacré est donc la loi, la valeur, tous ces éléments immatériels situés hors de la situation. C’est à une profession que l’on confie le soin d’intercéder avec eux. Dans le marché, le sacré réside dans la valeur et dans les règles d’échange, car ces éléments ne se voient pas et ils s’imposent d’eux-même. Il y a comme une dynamique occulte qui semble opérer en arrière-plan, et qui repose sur d’hypothétiques lois, telle l’introuvable loi de l’offre et de la demande. Sans concrétude, ces éléments n’en sont pas moins omniprésents.

Or, face à cette sacralisation de l’échange, l’art gratuit et nomade opère un triple mouvement.

Premièrement, il brise la valeur marchande en affranchissant l’objet. Non seulement celui-ci s’autonomise, comme nous l’avons vu précédemment, mais de plus, la relation entre lui et son détenteur à un instant t, et plus généralement, entre lui et la communauté des détenteurs qui se le transféreront sur un intervalle de temps donné, se fonde désormais sur sa valeur d’usage. La valeur de possession et la valeur marchande se retrouvant réduites au strict minimum. Autrement dit, le fétichisme de la marchandise s’estompe, bien qu’il ne meurt jamais tout à fait. Et c’est alors le fait institutionnel qui cède la place au fait brut, tout comme la possession et la propriété laissent la place à l’usage et à la localisation de l’objet.

Deuxièmement, en insufflant la dimension artistique dans l’échange, il le réincorpore dans la situation présente, dans la situation vécue, et restaure notre capacité à le transformer. L’échange n’est plus « extérieur ». Or, cela induit un double processus de désaliénation : 1) vis à vis du choix de la modalité d’échange qui jusqu’alors s’imposait aux acteurs de la situation, 2) vis à vis des effets et de la nature de l’échange marchand qui s’imposaient également à eux.

Troisièmement, en admettant que notre relation à l’objet dépende en grande partie de la sphère d’échange par laquelle il circule (par exemple, dans un magasin payant ou dans un magasin gratuit, l’objet ne sera pas perçu de la même manière), la désacralisation l’atteint par transitivité. L’art dans un musée est sacré parce que l’espace dans lequel il figure est imprégné de la sacralité de la culture professionnelle, d’un système de domination culturelle qui assure son immuabilité et officialise sa valeur suprême, censée transcender la valeur marchande, bien qu’en réalité, elle lui soit assujettie.

Ce triple mouvement de désacralisation est au fondement de l’art libérateur. Il crée les conditions d’une réappropriation de notre relation à l’œuvre, de notre relation à autrui dans l’échange et de notre relation aux systèmes d’échange dans lesquels elle circule. L'art libérateur désacralise parce qu'il rend visible ; il conscientise ; il fait passer la modalité d'échange, jusqu'alors reléguée à l'arrière-plan, emprisonnée dans l'inconscient cognitif, au domaine de l'action réfléchie, créatrice, consciente qui, si elle n'est pas « purement » libre, est tout au moins révélée, à nouveau pensable et transformable, par son irruption dans le domaine du sensible - ce faisant, il menace d'ailleurs le pouvoir détenu par ceux qui se désignent ou sont désignés comme étant ceux qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaires entre l'invisible et le réel.

Une fois cette possibilité de créer enfin rétablie, restituée à la praxis, nous pouvons à nouveau réinterroger l’esthétique, reformuler notre manière d’appréhender le monde et notre rapport au monde. Nous voilà libres de transformer notre quotidien, de faire de nos vies des œuvres d’art singulières, irréductibles à un programme quelconque. Et c’est alors que l’élan vital, qui était en germe dans la pulsion artistique, dans l’Éros, devient élan révolutionnaire14. Et c’est également à ce moment que l’économie et la sociologie s’éclipsent pour laisser la place à l’Histoire en tant que création humaine. N'en déplaise à Hari Seldon15...

Notes

1 Voir l'article « L'art marchandise », GratiLab, juillet 2023. ⇑

2 Ibidem. ⇑

3 Pris dans le sens de science de la créativité ; ensemble des méthodes et techniques favorisant la créativité et l’imagination. ⇑

4 Voir par exemple : « Manifeste, 17 mai 1960 », Internationale situationniste, Van Gennep-Amsterdam, 1970, p. 38. ⇑

6 Ibidem. ⇑

7 Tout cela est vraiment une histoire de forme ! De façon assez cocasse, nous choisissons ainsi de modéliser l'économie circulaire avec un carré... Ce faisant, avons-nous inconsciemment « genrifié » l'économie ? Traditionnellement, l'homme est en effet plutôt représenté par le carré qui renvoie à la modélisation, l'abstraction, mais aussi, la rectitude, l'ordonnancement, tandis que le rond représente plutôt le territoire, la matière, l'espace dans lequel on se meut, mais aussi, le circuit, l'échange. ⇑

8 Par opposition à une expérience de l’esprit ou bien vécue par procuration. ⇑

9 Paulo Freire, La pédagogie des opprimés, Marseille, Agone, 2021. ⇑

10 John Dewey, Logique : la théorie de l'enquête, Paris, PUF, 1967. ⇑

11 Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Meridiens Klincksieck, 1986. ⇑

12 Entre parenthèse, s'agit-il d'un accompagnement, d'un dialogue, d'un étayage théorique, d'une instrumentalisation de l'objet ? En tant que telle, la démarche pourrait et devrait elle aussi être questionnée. ⇑

13 À cet effet, j’avais alors voulu créer avec un ami une association (Gobelins) qui n’a hélas jamais dépassé le stade des papiers pour sa déclaration à la préfecture ! ⇑

14 Je fais ici indirectement référence à Herbert Marcuse, Éros et civilisation : contribution à Freud, Paris, Éditions de Minuit, 1976. ⇑

15 Les amateurs de science-fiction reconnaîtront ici la référence à la psychohistoire imaginée par Isaac Asimov dans son cycle Fondation. ⇑

Catégorie : Culture libre, Art gratuit

Pas de commentaires pour le moment

| Suivre... | ||

|  |  |